LED通信技術白書3

前回は「光無線通信の種類」についてでした。「2」4つの光無線通信に分けて各用途ごとに既に導入されたり今後の導入が期待されています。発光素子も目に優しい観点からLEDを使用する場合とスピード、容量、距離を必要とする関係でレーザーを使う場合とがありますが、半導体の進化で今後はもっと効率の良い光半導体デバイスが開発される事を期待します。

さて今回は、光と電波の相違についてです。一般的には無線=電波ですが、光を使う事で無線の課題も解決されます。

この記事の目次

光無線通信の技術

本章は、電波による無線通信と光無線通信の違いを説明します。光の世界では、光の周波数(色)を表す場合、通常波長(単位はナノメートル)が用いられますが、本章では電波通信を基準として比較説明するため、あえて周波数を用いて説明しています。ご了承下さい。

変調

周波数の考え方

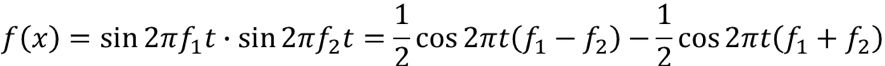

電波においては、変調した信号に対し、混合器を使って搬送波という正弦波を掛けることで、希望の周波数の電波に変えることができます。搬送波は通常正弦波で発振器によって生成されます。発振器はコイルやコンデンサなどで作れますし、近年(といっても昔からありますが)では水晶発振器という高精度の発振器もあり、搬送波はかなり容易、かつ高精度に作成できます。混合器ですが、二つの周波数の「積」は、二つの周波数の和と差で表現できるという特性から、混合器も回路的に比較的簡単に実現されます。

電波において、送りたい信号の周波数を変更するのは非常に容易なため、最終的な送信周波数に変えるだけでなく、殆どの無線機器では中間周波数という内部で扱いやすい周波数への変更も行われています。受信側も同じように混合器を使うことで受信周波数を簡単に切り替えることができます。テレビ、ラジオでチャンネル、つまり周波数を切り替えることができるのも、これら特性によるものです。

一方、光無線においてはLEDが発振器となります。LEDはエネルギーの変化により物質を光らせる装置です。LEDが周波数(つまり色)を変えることができるのは、素材の違いによるものだけです。電気的に周波数を変えることはできません。また、物質を光らせているという特性上、LEDからは特定波長の正弦波が出ているわけでは無く、位相の揃わない光が、ある程度の範囲の周波数の範囲にバラバラに出ているのです。例えば、通常の赤外線LEDだと、20THz(テラヘルツ)以上もの帯域幅で光が出ていますが、これでもLEDは発光素子としてはとても狭い周波数幅の光しか出ないと言われています。これだと搬送波周波数などあってないようなものですから、残念ながら光は混合器で周波数を変えることができません。

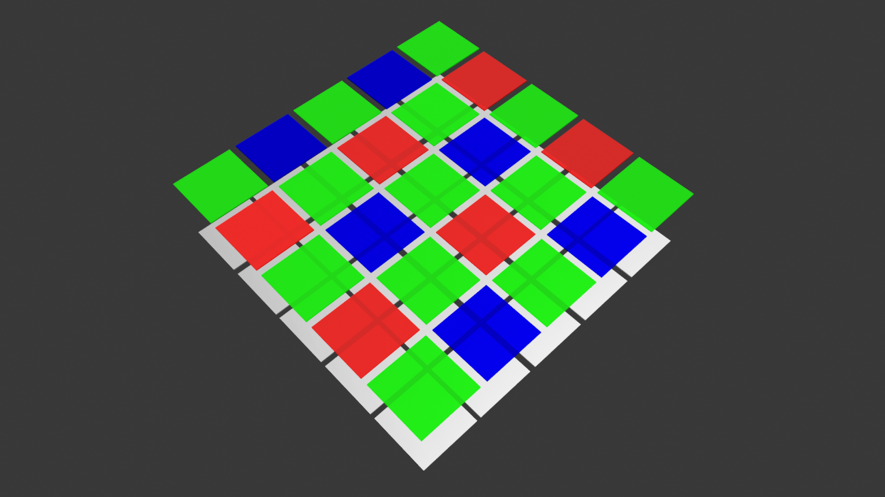

一方、光無線通信の受信側を考えてみます。光無線通信の受信側は、ほぼフォトダイオード(PD)か、それに準ずる装置で構成されます。PDは、光電効果により光のエネルギー(=受信電力)を取得する装置です。PDによって得意とする周波数がある、いわゆる周波数特性といったものは存在しますが、周波数を感知することはできません。CCDやCMOSなどのカメラセンサーは色を取得しているように見えます。しかし、CCDもCMOSも中身は小さなPDの集合体です。カメラセンサーの1画素にあたる「3つの小さなPD」に赤、緑、青それぞれのカラーフィルタを掛けることにより、赤色、緑色、青色の光の強さのみを測定しています。つまり、微細な色を再現しているように見えるカメラも、精々赤、緑、青のような「ざっくりとした」周波数の区分けで受信しているだけで、電波のように正確に周波数単位で受光している訳ではありません。プリズムや回折格子等での分光も可能ですが、機器に精密さ(=高額)を必要とする割りには結局は電波レベルからみれば「ざっくりとした色分け」程度しか分解できません。つまり現在の技術ですと、光無線通信では電波のように**周波数を特定して受信をすることはできない[1]と言えるでしょう。

これらの特性により、光無線通信では、電波では主流である周波数や位相による変調が行えません。変調で使える成分、つまり信号を載せられる要素というのは、光の強さと時間だけです。光の周波数は、現在の通信速度から言えば無限とも言えるほどの帯域がありますが、発光デバイスの特性による様々な制限があり、電波と同じ感覚で周波数が使えるわけではないのです。

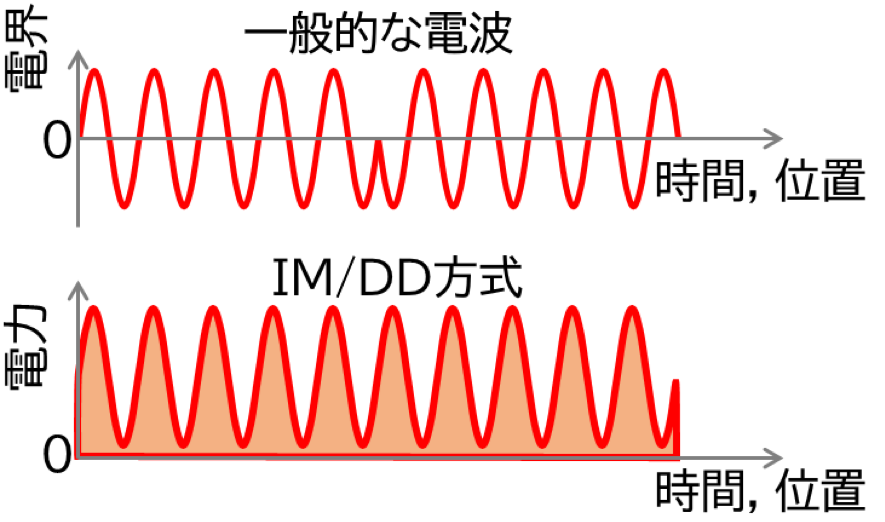

光無線通信の変調

前項で述べたとおり、変調で使えるのは光の強さ、それと時間だけになります。光の強さといっても電波でいうところの電界や磁界ではなく「電力」ですので、プラスの値のみを取ります。電波のような検波器を使用した検波(同期検波)は使えません。そのため、光無線通信ではIM-DD方式が使われます。IMはIntensity Dodulationの略で強度変調と訳され、DDはDirect Ditectionの略で直接検波と訳されます。IM-DDと大層な名前が付いておりますが、要は光の強さで変調し、光の強さを直接波に変換するという、極めて原始的な変調方式です。ただし、光無線通信は「電圧を直接光に変えられるLED」と「光を直接電圧(電流)に変換できるPD」の組み合わせになるため、IM-DD方式とは非常に相性が良く、機器構成が簡易となるメリットがあります。

光無線通信と他の電波無線通信で大きく異なるのは、常にノイズが非常に多い環境であることです。免許制を取る電波では、原則「他の電波はない」という環境での通信となるため、無線空間上のノイズ源は限られます。実際多くは、反射波などの自分自身が出した電波が最大のノイズ源となります。それに対し、光無線通信では、既存の「発光するもの」全てがノイズ源となります。特に、最大のノイズ源は太陽です。太陽光は、幅広い周波数に対して広がっている(だから白色に見える)上に、その強さは他と桁違いです。(例えば、受信するだけで何十ワットも発電できるほどの電波があるか考えてみて下さい。)光無線通信では、その太陽光を含め強いノイズ環境での通信が求められるため、ノイズに強い変調方式が使われてきました。その一つが、パルス変調です。

パルス変調

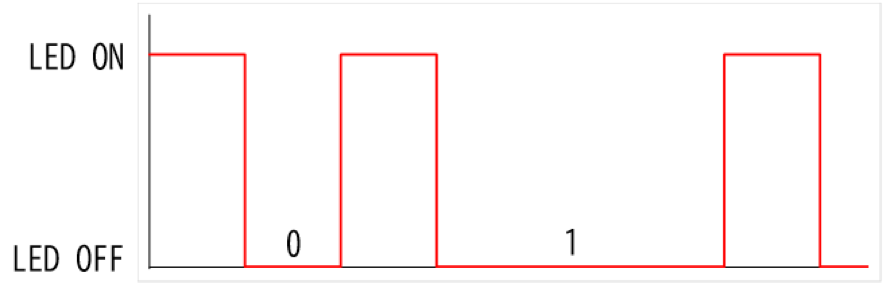

パルス変調は、文字通りパルス状の矩形波で通信する方式です。パルス変調にはいくつかの種類があります。パルス幅変調(PWM:Pulse Width Modulation)やパルス間隔変調(PIM:Pulse Interval Modulation)は、パルスの持続時間が情報になります。赤外線リモコンで使われている変調は、PPM(Pulse Position Modulation)です。パルスと時間的位置が信号となる通信です。PPMは光が点灯している時間を短くできるため、リモコンのような超省電力が求められる通信に向いています。いずれも、パルスの強さ自体には情報は載っていません。パルスの存在さえ分かれば信号が受信出来るため、ノイズに非常に強い通信と言えます。

パルス変調で更なる高速化を求める場合、振幅(正確には受信強度)にも情報を載せることができますが、この場合はノイズ耐性が下がります。パルスの幅を狭めて高速にするという方法もあります。しかし、これには2つの制限があり、高速化には上限があります。一つはLEDの性能、もう一つはシンボル間干渉(ISI:Inter-Symble Interference)です。

LEDの光は、p型半導体とn型半導体の接合部での電子の移動により、電気エネルギーが光(と熱)に交換され、放出されたもので、「自然放出」に分類されます。消えている状態から、完全に点灯するまでの時間、そして点灯状態から完全に消えるまでの時間、すなわち点滅時間は人間の眼には見えないほど短いとは言え、通信にとってはそれなりに長い時間になります。LEDに電流が流れてから、10%の光量から90%の光量にまで光るまでの時間をOptical Rise Timeとよび、その逆に電流が止まってから光が消えるまでの時間をOptical Fall Timeと呼びます。この値は、電流量やLEDの温度などでかなり変動しますが、現在のかなり高速と言われているLEDであってもそれぞれおよそ10ns(ナノ秒)程度かかります。つまり、点灯から消灯まで最低でも20nsはかかります。最大出力を半分にすればOptical Rise/Fall Timeが小さくなりますが、その分ノイズに弱くなり折角のパルス変調のメリットが低下します。

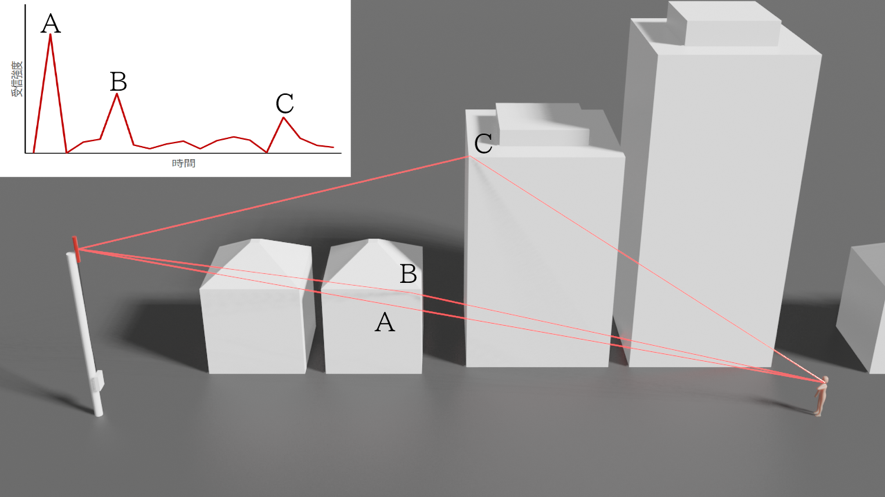

ISIは、反射波、回折波などが多くあるマルチパス環境下で発生します。送信された光は、様々なパス(経路)を通り受信点に到達します。その中で最も受信強度が強いパスから来た光、これは多くの場合最も速く到達する光である事が多いですが、その光を通信機は受信信号として使いたいと考えます。しかし、反射などパスの違う光が、その強い光から少し遅れてやってきて、しかも、それらは全て強力なノイズとなります。

パスの距離差が1mあった場合、2つのパスの時間差は3.3nsです。仮に3mのパスの差が考えられるシステムであれば、シンボル間に10ns程度のガードインターバルを取る必要があります。赤外線リモコンのような低速通信であれば、そのような時間マージンを十分にとることが可能ですが、通信が高速化かすればするほど、正確に言えばシンボルあたりの時間(シンボル長)が短くなればなるほど、影響が大きくなります。このISIは光に限らず、すべての無線通信において発生する問題ですが、特に単純なパルス変調はISIに非常に弱い性質があり、「高速が必要な」無線通信としては限られた用途にしか使用することができません。携帯電話のような、比較的通信距離が長く、見通し外通信が多く、それ故可能性のあるパスが多数あり、遅延幅も大きくなるシステムでは、ISIの影響はさらに重大になります。携帯電話もISIの影響に悩まされてきましたが、第三世代(CDMA)以降のシステムではISIに強い変調方式を使い問題を回避しています。

現代の光無線通信

これまで無線通信を高速化、高効率化するために、様々な変調方式が考えられてきました。第三世代携帯電話でも使用されたCDMA、Bluetoothで使われている周波数ホッピングといった方式もありましたが、21世紀以降、高速無線通信を謳う殆どのシステムはOFDM(Othogonal Frequency Division Multiplexing)変調を使用しています。Wi-Fi、第4世代携帯(LTE)、第5世代携帯(5GNR)の様な通信、デジタルテレビ放送もOFDMを使用しています。OFDMが様々なシステムに使用されているのは、以下の様な特長があるためです。

- 周波数利用効率が極めて高い

- 周波数帯域幅(もしくは使用するサブキャリア数)を柔軟に変更できる

- ISIに強い

- 低周波ノイズに強い

いずれも無線通信にとって非常に重要な要素であり、これら特長があるからこそOFDMは様々な高速無線通信に採用されているのですが、実はこのうちの1.と2.は帯域が自由に使える光無線通信においてはさほど重要な要素ではありません。しかし、3.と4.は光無線通信においても非常に重要な要素です。

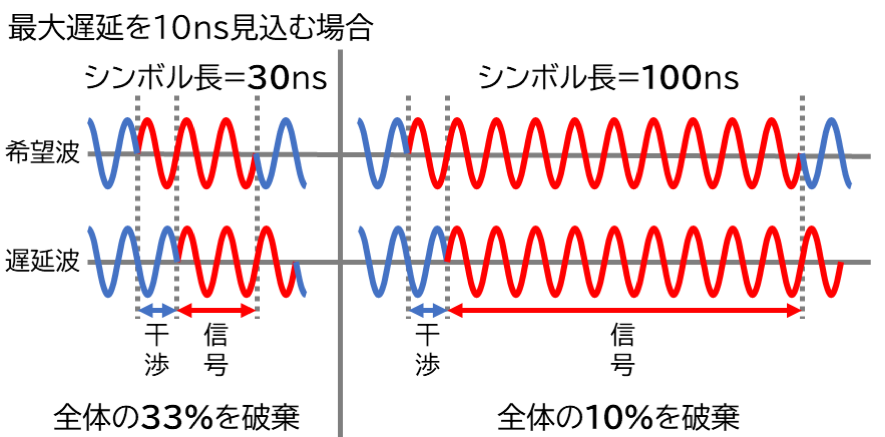

ここで、OFDMが何故3.と4.の特長があるのか簡単に説明します。OFDMは数多くの狭帯域通信を(逆)フーリエ変換によって1つにまとめることにより、全体として高速通信する技術です。サブキャリアと呼ばれる一つ一つの狭帯域通信は低速な通信ですが、それが沢山あるため高速に通信できます。サブキャリア単位で見ると低速通信のため、シンボル長(一つの信号を送るのにかかる時間)が他の高速通信、例えば直接拡散するCDMA等に比べて長くなります。シンボル長が長いということは、それだけ大きな時間的なマージンを取ることができることを意味します。時間的マージンがあればISIの影響は小さくなります。例えば、図のように10nsの遅延を想定しなければいけない場合、シンボル長が30nsだと、通信時間の33%をガードピリオドとして破棄しなければなりませんが、シンボル長が100nsあれば、破棄するのは10%で済みます。この様に、同じ通信速度であればシンボル長が長いほどISIの影響が少なくでき、シンボル長が長くなるOFDMはそれだけISIに強い通信であると言える[2]のです。

フーリエ変換は、時間信号を周波数成分にする、もしくは逆に周波数成分を時間信号に変換する計算です。OFDMの無線信号は時間信号で、受信した時に周波数成分に変換されます。復調の段階で受信信号はすべて周波数別に分解されるため、直流成分や低周波成分と本来信号が載っている高周波成分は明確に分離され、必要の無い周波数は無視されます。この様な性質により、OFDMは低周波ノイズにとても強い通信と言えます。

これら2つのメリットがあるため光無線通信にもOFDMが使えればいいのですが、「強さ」でしか通信できない光無線通信ではそのままではOFDMが使えません。仕方が無いので、光無線通信では光の「強さ」にOFDM信号を載せます。これにより、3.と4.の特性を活かした光無線通信が可能になります。この光の「強さ」にOFDM信号を載せる変調方式、つまり前述のIM/DDにOFDMを載せる方式をDC(Direct Current)-OFDM(もしくはDC biased OFDM)と呼んでいます。DC-OFDMにより、パルス変調と比較にならないほど効率的な通信可能となります。

ただし、DC-OFDMはパルス変調の弱点である「ISIへの弱さ」を解消するものであっても、もう一つの問題点である「LEDの即応性の遅さ」を解消できるものではありません。OFDMは多数のキャリアを重ねる方式のため、シンボルのパターンが多く、他の通信と比べピーク値[3]が高くなります。電波無線のOFDMでは線形性の高い増幅器を用いることが求められます。LEDでもそれは同じであり、ピークからピークに遷移する時間、すなわちOptical Rise/Fall Timeが短いことも必要ですし、電圧に対する発光量の線形性も必要です。しかし、それでも単純なパルス変調で高速化を目指す場合よりもLEDの即応性の影響は小さくなり、DC-OFDMはパルス変調と比較し相当な高速化が望めます。三技協のLED Backhaulでは、このDC-OFDMを採用し、パルス変調ではできなかった最大通信速度750Mbpsの高速通信を実現しています。

電波と光の異なる部分

LEDの出力と通信距離

電波においては、同じ周波数、アンテナであれば出力が大きいほど電波は遠くまで飛びます。電波は距離の二乗に比例して減衰しますので、出力値の最大通信距離に対する影響は1/2乗[4]に留まりますが、それでも大きなファクターである事は言うまでもありません。1km程度の範囲しか飛ばさない携帯電話の基地局は最大でも20W程度の出力ですが、TVの電波を100km飛ばすため東京スカイツリーからは各局10,000Wの出力で電波が吹かれています。光の場合、特にLEDの場合はどうでしょうか?まったく同じLEDであれば、電波と同じように出力が大きい程、通信距離は伸びます。しかし、異なるLEDである場合はそう簡単な話ではなくなります。それは、光がアンテナではなくレンズを使っていることに由来します。

LED照明を思い出して下さい。出力が大きい照明機器が使っているLEDはどうなっているでしょうか?複数個のLEDを使っている場合が殆どだと思います。LEDのシーリングライトだと、1台あたり100個以上のLEDが使われている場合あります。それは照明器具としては点より面で光らせた方が良いという理由もありますが、そもそもLED1つ当たりの出力があまり高くないため、照明としての光量を得るために複数のLEDを使う必要があるのです。LEDは半導体に電圧を掛けて光らせる装置で、電球や蛍光灯などのこれまでの光源よりも非常に効率よく発光できますが、それでもかなりの熱を放出します。そして、LEDは熱に弱いため、その熱が放出できないと寿命が著しく短くなります。技術開発が進みLEDの効率化、高放熱化、高耐熱化が進んでいますが、それでも小さなLED1つで照明に十分な光を出すのは難しいのです。LED照明器具(シーリングライト、電球)は、強い光を出すために、面積の大きなLEDを使用するか、複数のLEDを使用するか、もしくはその両方(面積の大きなLEDを複数個)を使用します。LEDで大きな光を出すためには「面積」が必要であると言い換えることができるでしょうが、このことは別にLEDに限ったことではなく、電球から最新の有機LEに至るまでほとんどの光源[5]で同じ事が言えます。小さい光源から強い光を出すのは難しいのです。

光はとても周波数が高い電波とも言えます。周波数がとても高いので、一般的に使われている電波より直進性がかなり高いです。そのため、光をまとめて真っ直ぐに飛ばすと、そのままあまり広がらずに真っ直ぐに飛びます。舞台などで使うスポットライトをイメージして頂くとわかりやすいでしょう。大きな会場ですと、かなり離れたところから演者に向けて光を当てますが、それでもスポットライトが当たる丸い範囲だけが明るく、その周辺は暗いままになります。スポットライトのように真っ直ぐに飛ばした光をコリメート光(平行光)と呼びます。このコリメート光は必要な場所にエネルギーを集中できている状態を意味します。したがって、光を遠くに飛ばしたいのであれば、このコリメート光を作れば良いわけです。

光というと「集光」するというイメージがあり、虫眼鏡のように1点に集めると利得が上がり遠くまで飛ばせるとイメージされるかも知れません。もちろん通信距離に対して光の焦点があっていればそれが一番高利得になり、通信距離も長くなりますが、当然、焦点が合っていない場所では逆に拡散していきますのでので通信できる距離は短くなります。距離が数十センチと短ければ焦点を合わすことも可能でしょうが、100mを超えるような距離で焦点を合わすのは現実的ではありません。ですから、こと光無線通信においてはコリメート光を作ることが、もっとも通信可能な距離が伸びる方法となるのです。

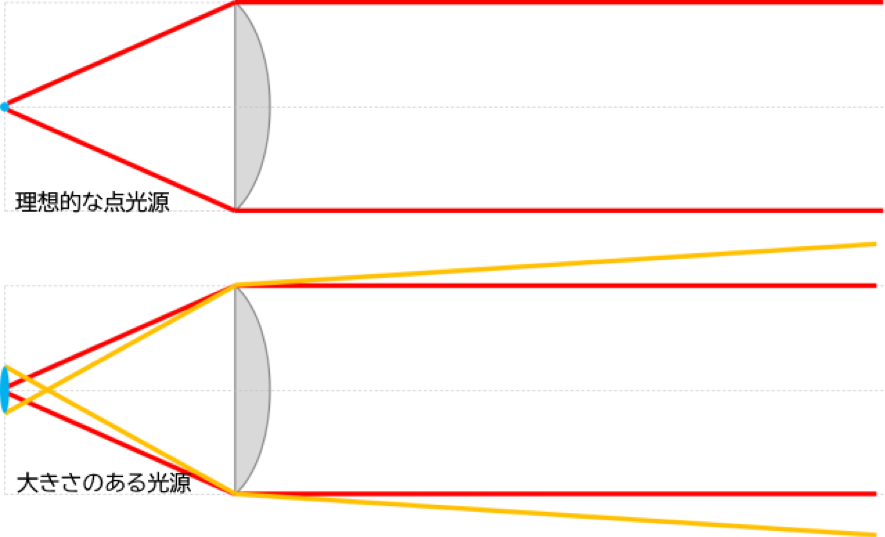

これまで説明したとおり、(おなじシステムだとして)光無線通信の通信距離を伸ばすのは、「LEDの出力」と「コリメート光」の二つのパラメータです。コリメート光は理想的なコリメート光、つまり全ての光が完全に平行になっている状態に近いほど、その利得が高くなります。コリメート光を生成するレンズは通常の球面レンズです。これはレンズの中心軸上にある光を平行にしますが、中心からずれた光は平行にならずに広がってしまいます。それは、中心からずれた光は、レンズに当たる際の角度が理想の角度と差異があるためで、中心から距離があるほど角度の差異が大きくなりコリメート光にならず広がってしまいます。この差異を小さくする方法は2つあります。一つは光源とレンズの距離を広げること、すなわち焦点距離を長くすることです。レンズまでの距離を広げることでレンズへの入光角度は全体に浅くなり、結果角度差異が小さくなります。もう一つは、光源を小さくすること。光源が小さければ小さいほど理想的な点光源に近付き、理想的なコリメート光に近くなります。ただし、光無線通信を考えた場合、どちらにも問題点があります。

焦点距離を広がる方法を採った場合、これは物理的な距離を取ることになりますから装置のサイズが大きくなります。そして、焦点距離を広げることは、レンズに入る光の量を下げることでもあります。コリメート光になるのは、光源からレンズに当たる光だけです。同じレンズ径であれば、レンズを透過する光の量は焦点距離の二乗に反比例します。つまり、コリメート光にするため焦点距離を倍にすると、レンズを透過するエネルギーは1/4になってしまうのです。このエネルギーの減衰と、焦点距離を伸ばすことによる利得の向上、そして装置が大きくなることのデメリット、これらを総合的に判断して決定する必要があります。

光源を小さくすることそのものはメリットしかありません。しかし、LEDの特性上、出力を上げるには光源面積を広げなければなりません。光源面積が小さく、且つ高輝度のLEDが望ましいことに間違いありませんが、光源面積を取るか、出力を取るか、これらは結果的にどちらがコリメート光成分の出力が大きくなるかで決定する必要があります。ただし、高速通信まで考えた場合、出力が小さい方が、電流幅が小さくなる分LEDの反応速度が速くなる可能性が高く、高速通信には有利になるということを考慮しておく必要があります。

光無線通信、とくにLEDによる光無線通信では様々な物理的な制約があり、通信距離を伸ばすのが難しいということを述べました。逆に、距離はいらないからLiFiの様に通信範囲を広げたいという場合はどうでしょうか?電波無線、特にアンライセンスバンドの無線においては、遠くへ飛ばすことと、広く飛ばすことはトレードオフの関係にありました。電波はEIRP(等価等方輻射電力)で制限が掛けられているため、遠くへ飛ばすためには出力を下げて高利得アンテナを使う、広さを得るためには出力は上げられますが低利得のアンテナで通信をする必要がありました。つまり、遠くに飛ばすためには広がる角度を狭める、広く飛ばすためには飛ぶ距離を狭める必要がありました。一方、光無線通信の場合は「法的制限がない」というメリットが効いてきます。光無線通信においては出力もEIRPも制限が無く、いくらEIRPを上げてもよい[6]です。つまり、光を広げたい場合は、LED照明と同じように沢山のLEDを使えば良いのです。機器のコストさえ見合えばですが、遠くに飛ばすためのLEDとレンズを沢山並べて、遠くに、かつ広い範囲で飛ばすと言うことも可能です。

送信と受信の差

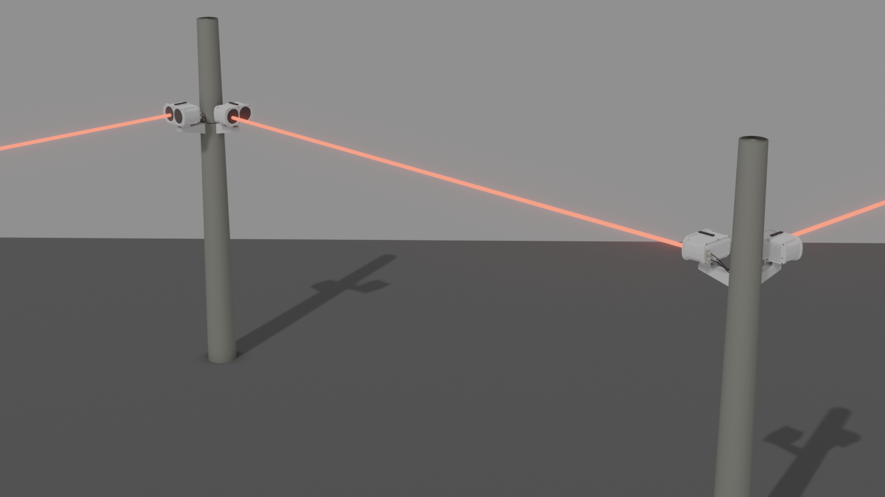

双方向通信を行う電波無線の装置は、送信と受信の周波数を分ける「FDD(Frequency Division Duplex)」か、送信と受信の時間を分ける「TDD(Time Division Duplex)」のどちらかを使用します。第三世代までのほぼ全ての携帯電話[7]と第四世代携帯電話の多くは「FDD」で、Wi-Fiや第五世代携帯電話は「TDD」を使用しています。このように送信と受信を明確に分離するのは、言うまでも無く、自分が送信した電波を自分で受信してしまう事を防ぐためです。一方、光無線通信において、この送信と受信は「分けなくても良い」のです。直進性が高い光は、送信した光が戻ってくる量が電波と比較し極めて少ないです。したがって、送信と受信で同じ周波数を使っても良いですし、違う周波数を使ってももちろん問題ありません。TDDの様なシステムを使ってもよいですが、さほど意味はありません。この送信が受信に回り込まないという特性は、1台の時よりも、複数台を同じ場所に設置したときにより効果を発揮します。例えば、無線機で図のような中継(リレー通信)を行う場合、電波無線の場合は、2台の無線機器の周波数(チャンネル)を変える必要がありました。それは、一方の機器から送信された電波がもう一方の機器が受信してしまう、一方の機器が受信しようとする電波は、もう一方の機器デモ受信してしまうためです。一方光無線通信は、送信方向の逆方向に戻ってくるエネルギーが極めて小さいため、もう一方の機器の受信に全く影響を与えないのです[8]。そのため、同じ周波数の光で中継を行っても、干渉で速度が低下するという事はありません。

電波無線の場合、送信と受信のアンテナは同じものを使います。FDDであればデュプレクサ(分波器)を用いて周波数を分離し、TDDであれば時間で分離されているので特別な装置は必要ありません。光無線通信の場合はどうでしょう?こちらの答えも同じアンテナ(レンズ)を使っても良いし、違うアンテナを使っても良い、つまり「どちらでも良い」です。電波無線において送受信同じアンテナを使う理由は、装置サイズの低減とコストダウンです。光無線通信においても同じで、特に高価、または大型のレンズであったり、焦点距離が大きかったりする場合、送受信でレンズを共用することも考えられます。しかし、その場合光学的デュプレクサ(ミラーやプリズム)による減衰を3dB以上受け入れなければなりません。送受信で異なるレンズを使用する場合は、サイズ、コストのデメリットはありますが、光学的には自由に設計することが可能となります。

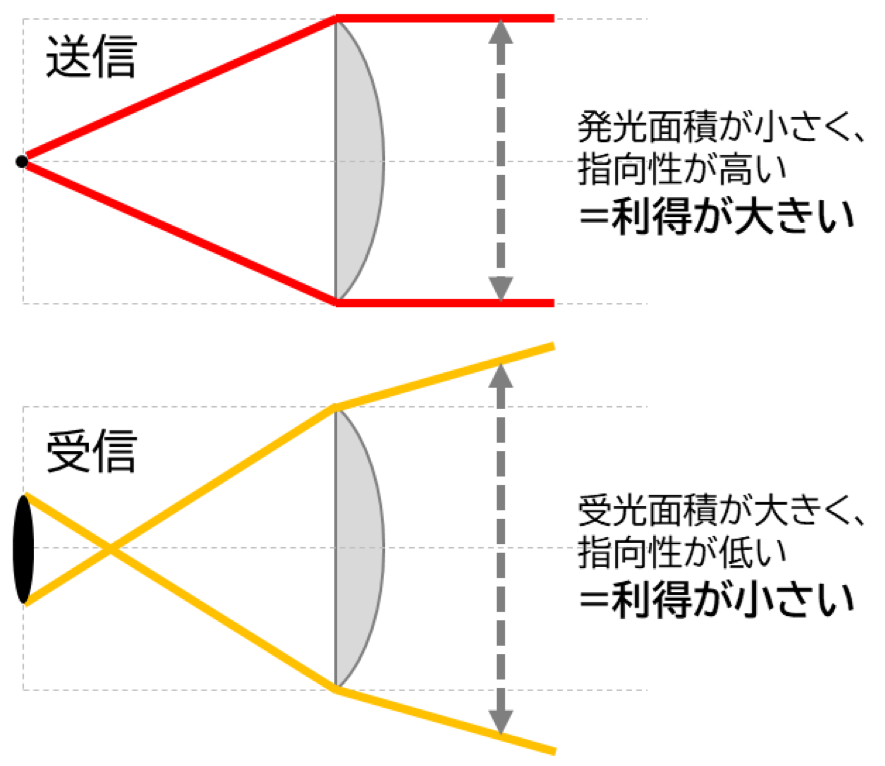

光無線の場合、送受信で、共用、非共用に限らず、送受信で全く同じ種類のレンズ、同じ焦点距離であったとしても、レンズの利得、電波のアンテナで言えばアンテナパターンが異なります。電波でもFDDの場合は、周波数の違いにより送受信でアンテナパターンは若干異なることがありますが、実用上は利得もパターンもほぼ同じです。一方、光の場合は送受信で同じ周波数であってもパターンはかなりの違いが出ます。前項で説明したとおり、レンズの特性が理想通りとなるのは面積が0に等しい点光源である事でしたが、当然受信側も受信面の面積が0になるほど理想的な受信特性になります。しかし、受信素子、すなわちフォトダイオードはLEDよりもさらに面積が必要です。フォトダイオードは光電効果(太陽光発電も光電効果の一種)で信号を受信します。そのため、面積が大きいほど受信感度は高くなりますし、逆に一定以下の面積にすることもできません。一般的にフォトダイオードはLEDとくらべずっと大きい受光素子を持ちます。そのため、光無線通信においては、送受信で同じレンズを使っていても、受信の方がより光の角度が広くなり、その分利得が低下します。

太陽光の存在

光無線通信と電波無線通信の大きな違いは、前提となるノイズレベルの違いと言えるでしょう。電波無線の場合、免許が必要な周波数であれば自システム以外の電波はないものとして考えられます。免許不要の周波数、例えばWi-Fi等が使っているISMバンドであっても、自由に出力して良い訳ではなく、各機器は電波法(すなわちARIBスタンダード)に準拠する必要があり、各機器の出力(EIRP)、はたまた送信時間まで細かく制限されています。例えば、携帯電話のアップリンクはもの凄い数の携帯電話が好きな場所で電波を発射するため、非常に無秩序で干渉しているように思えますが、個々の電話の出力、送信タイミング等は細かく管理され、全体の干渉レベルは厳密に管理されています。

光無線通信の場合、通信以外の干渉が大量にあり、誰も監視していません。皆様に見えている光も含めて干渉源は沢山あります。家の中には30~40Wの出力をもつ装置が何個もあり、自由に点灯しています。そして、特に影響が大きいのは太陽光です。この太陽光の影響により、屋外の通信を困難にしてます。まず、太陽光は圧倒的に強いです。照明用電気と比べて3桁、すなわち30dBほど強い光になります。ここまで強いと、いくら直流成分をキャンセルできるOFDMといえ無視できませんし、フォトダイオード含む受信系のダイナミックレンジを超えてしまうこともあるでしょう。そして、もう一つの問題点は、出している周波数が幅広いということです。大気の吸収特性により多少のでこぼこはありますが、赤外線から紫外線まで広い範囲にほぼ満遍なく強い光が出ています。そのため、太陽光は「帯域フィルタ」でカットすることができません。屋外での光無線通信は、太陽光のノイズが必ずあるという条件下で行う必要があります。

現状では、受信部に直射日光が当たる状況での光無線通信、特に高速通信は不可能に近いです。そのため、LiFi型のような地面に垂直方向で通信するシステムは、屋外では使えないと考えられています。

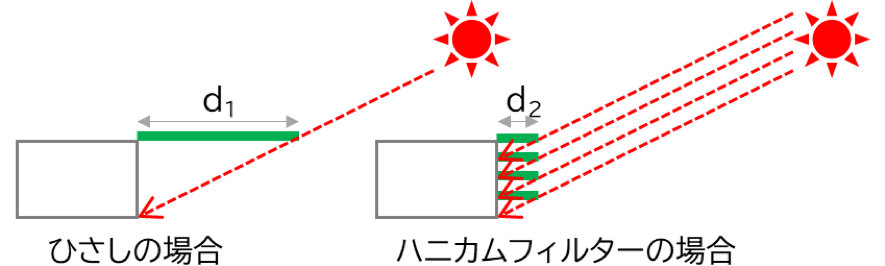

バックホール型のように地面に平行方向で通信するシステムであれば、直射日光を避けることは可能です。バックホール型でも受光素子(PD)に直接日光が当たる状況(つまり、通信方向に太陽がある状況)では通信ができなくなる可能性がありますが、殆どの場所では山や建物によって遮られ水平方向の日差しを受けないですし、そもそも朝日や夕日の光の強さは比較的弱いためさほど問題にはなりません。それよりも、受光素子に直接日光が当たらずともレンズに強い日光が当たることで、レンズで乱反射した一部の光が受光素子に当たる、カメラ用語でいう「レンズフレア」が発生する状況下においては、太陽光による干渉が大きくなりS/Nが大きく低下することがあります。それを防ぐために、これまでの機器は「ひさし」を付けていました。しかし、ひさしで完全に直射日光を防ごうとすると、長いひさしが必要となり装置サイズが大きくなってしまいます。例えば、東京において日差しの強い午前9時から午後3時までの直射日光を完全に防ぐことを考えてみます。その間の東京における太陽高度は、12月中旬の約13.8°が最低となります。レンズの直径が10cmだった場合、その直射日光を防ぐのに必要なひさしの長さは、レンズ直径の約4倍、つまり40cmになります。40cmのひさしというのは装置サイズに対してあまりに大きすぎます。

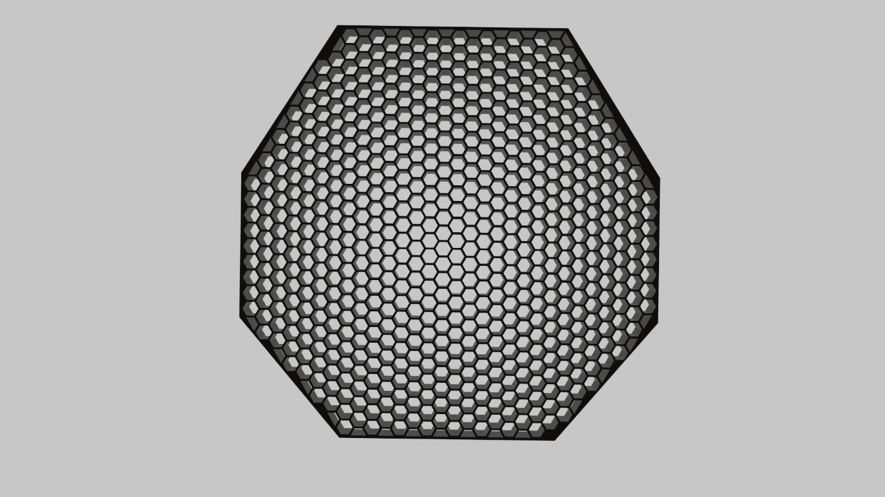

バックホール型光無線通信機である三技協のLED Backhaulでは、写真の照明でつかうハニカムフィルター(ハニカムグリッド)を用いて直射日光を防いでいます。バックホール型では、通信相手の機器がある程度遠くにある事が前提となるため、受光できる光は狭い角度の範囲(=ほぼ正面)から来るコリメート光に近い光になります。すなわち、信号を含む光はほぼレンズに対して垂直な光となるため、ハニカムフィルターのような垂直方向の光だけを通過させる装置を付けても信号強度はさほど落ちないのです。そして、ハニカムフィルターは角度の着いた光は全て遮光できます。そのため、太陽光であっても、正面に近い方向以外の、ほぼすべての太陽光を防ぐことができます。

LED Backhaulでは、およそ1cmの厚さを持つハニカムフィルターを使用して、プラスマイナス10度より外の角度からの太陽光をすべてカットするような、非常に細かいフィルターを使っています。それにより受信感度が1dB程度低下してしまいますが、その代わりバックホールとしての実用上ほとんどのロケーションで太陽光を気にしなくても良くなりました。また、これは太陽光との角度が10度以上あれば使える事を意味し、沖縄、離島を除く日本であれば地面と垂直に設置しても通信ができるようになりました。もし、このハニカムフィルターと同程度の太陽光遮蔽能力を持つひさしを作ろうと思えばその長さは56cmにもなり、とても現実的な長さとは言えません。このハニカムフィルターのお陰で太陽光の問題はほぼ解決でき、これにより**屋外での光無線通信が可能になった**ともいえるでしょう。

[1]: 光ファイバーの世界では、レーザーを使った同期検波方式も使われるようになっています。

[2]: OFDMでは、単に時間的に空けるのではなく、CP(Cyclic Prefix)というシンボルの後ろ側を前に付ける方法により、ISIの影響がさらに小さくなります。

[3]: OFDMは平均電力値と比較したピーク値(PAPR:Peak to Average PowarRatio)が高いと言えます。

[4]: 例えば出力1W、100mで通信できる場合、出力を倍の2Wにすると通信距離は2^(1/2)=1.41倍の141mに伸びます。

[5]: 例外はレーザーですが、それについては別の機会で。

[6]: 目を守るための「アイセーフティ」基準があるため、一定の制限は存在します。

[7]: 第三世代携帯電話にも免許は割り当てられたものの実用化されなかった「TD-CDMA」と、中国が開発した「TD-SCDMA」という2つのTDDシステムが存在しました。

[8]: 電波でいえば、「FB比(Front Back Ratio)を極めて大きくできるので、機器間のアイソレーションが大きく取れる」といえます。

コメントを残す